Spotify erhöht die Preise – Künstler:innen gehen leer aus

Ab September gilt ein neues Preismodell auf der Streaming-Plattform. Wer jetzt denkt, dass irgendwas davon den Musiker:innen zugutekommt, liegt falsch – Spotify investiert die Mehreinnahmen in «Innovationen und neue Funktionen».

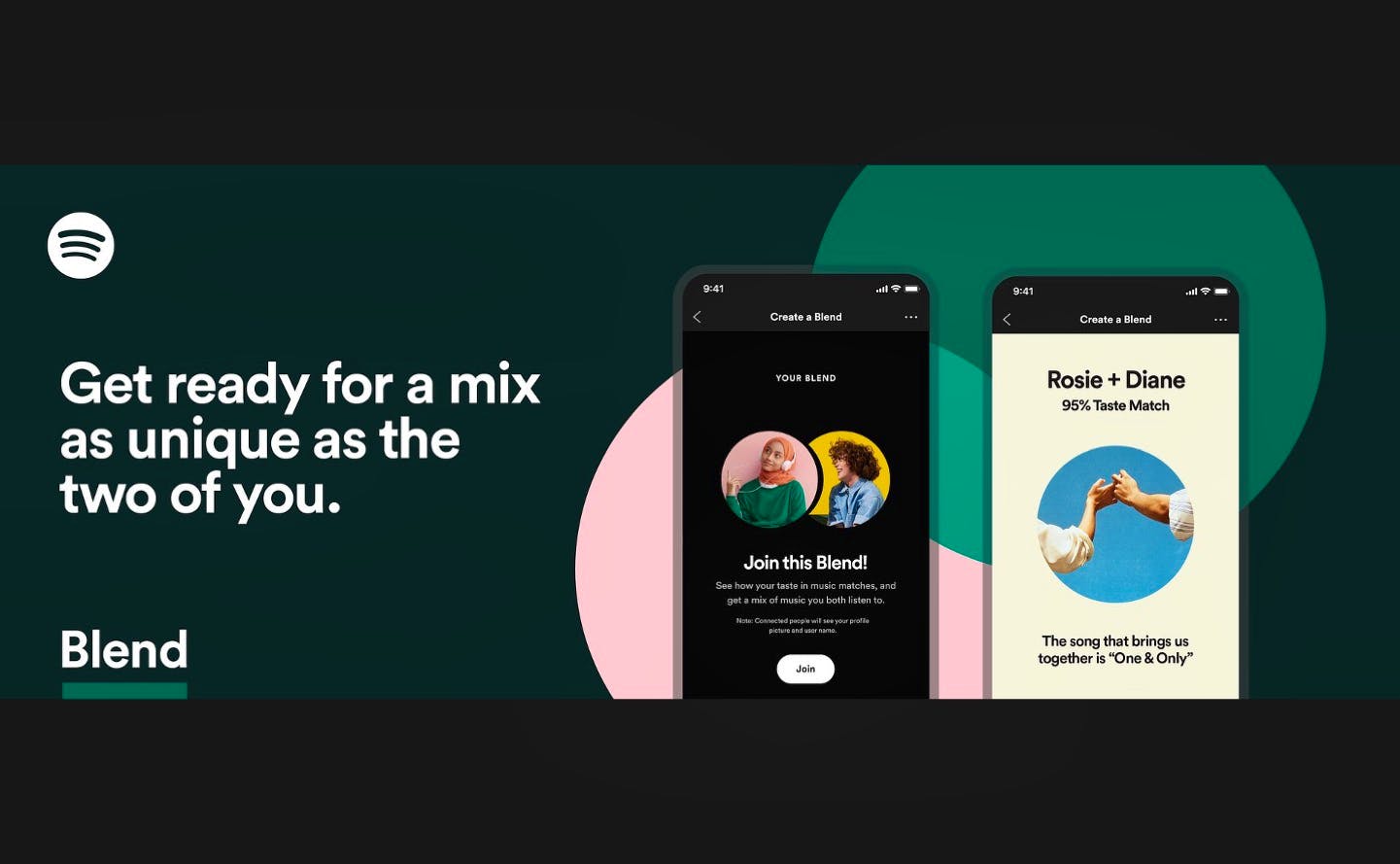

Am 1. August gab Spotify bekannt, dass die Abo-Preise in rund 50 Ländern erhöht werden. Dazu gehört auch die Schweiz, was zur Folge hat, dass zum Beispiel das Studi-Abo neu 7.49Fr. pro Monat kostet. Das entspricht einer Preissteigerung von 22%. Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass die Plattform mehr Geld braucht, um weiterhin in neue Tools wie den A.I.-DJ oder die Blend-Funktion (Yep, wir haben auch gerade zum ersten Mal von diesem Feature gehört.) zu investieren.

Spotify zeigt damit ein weiteres Mal, dass kein Interesse daran besteht, die Musikschaffenden, mit deren Arbeit der Umsatz generiert wird, fair zu entlohnen. Dabei ist das Problem so alt wie die Plattform selbst: Seit dem Launch von Spotify, im Jahr 2011, beschweren sich Künstler:innen weltweit, dass Streaming zu wenig abwirft. Die Covid-Pandemie hat das Problem dann nochmals verdeutlicht: Plötzlich waren keine Live-Auftritte mehr möglich und viele Musiker:innen realisierten zum ersten Mal, wie mickrig ihr Spotify-Einkommen effektiv ist. Grössere Publikation wie The York Times berichten darüber und selbst Late Night Talker Trevor Noah widmete der Problematik einen Sketch, inklusive satirischer Gesangseinlage von Aloe Blac.

Spotify ist aber nicht alleine verantwortlich für die Situation: Musiker:innen haben individuelle Verträge, die festlegen, wie hoch der prozentuale Gewinnanteil an ihrer Musik ist. Die Unterschiede dabei sind enorm, was auch Sinn macht. Ein neues Album von Taylor Swift oder Bruce Springsteen bedeutet einen garantierten Gewinn, während das Debüt einer Newcomerin oder von einer kleinen Indie-Band immer mit einem finanziellen Risiko für das Label verbunden ist. Nun haben wir aber nicht mehr 1984. Künstler:innen müssen keine einseitigen Knebelverträge mehr unterschreiben, bei denen sich die Labels übervorteilen. Wer will, kann den Mittelsmann auch komplett umgehen und die eigene Musik selbst releasen.

So vielschichtig die Probleme auch sind: Es hält sich der hartnäckige Eindruck, dass die Streaming-Plattform nicht wirklich an einer Lösung interessiert ist. Dafür spricht auch, dass die Gewinnverteilung von Spotify seit jeher umstritten ist. Bei dem sogenannten Pro-Rata-Modell fliessen sämtliche Einnahmen in einen Topf. Der Gesamtbetrag wird anschliessend basierend auf die Anzahl an Plays aufgeteilt. Die User zahlen damit auch für Musik, die sie nie gehört haben.

Keine Besserung in Sicht

Was wäre der Ausweg? Kein Plan, aber im Gegensatz zu Spotify CEO Daniel Ek sitzen wir auch nicht auf einem Reinvermögen von 2.8 Milliarden, von dem wir zumindest ein bisschen was in die Ausarbeitung von einem anständigen Finanzplan investieren könnten. Dabei wäre das auch im Sinne von Ek: Allein in den letzten 12 Monaten fuhr Spotify einen Verlust von über 900 Millionen Dollar ein. «Streaming ain’t working for me.», singt Aloe Blac in seinem Parodie-Song. Damit ist er nicht alleine.